La Bachué

Un perfil

Inspirada en la diosa de los chibchas y esculpida por el artista chiquinquireño Rómulo Rozo, la Bachué sigue siendo una pieza enigmática. Semblanza de una obra capital del arte colombiano.

POR Andrés Arias

Rómulo Rozo tallando la Bachué en su estudio en París. ca. 1925. Fotografía de Pierre Choumoff.

Dos. Durante casi cien años las Bachués fueron solo dos. Pero a las nueve de la mañana del sábado 17 de febrero de 2024 el número estaba por cambiar. En el segundo piso de un edificio perdido en las profundidades de Cedritos, el barrio del norte de Bogotá, Christian Padilla se disponía a descubrir que existía otra. Aún en piyama, sin su infaltable sombrero, un café en la mano, resfriado, se sentó frente al computador, entró a Google y escribió: “Rómulo Rozo Bachué”. En unos minutos las Bachués serían tres. Y quién sabe, quizás más.

Padilla buscaba imágenes para promocionar en redes la nueva sesión de sus cursos virtuales sobre arte colombiano del siglo XX. Después de una primera conferencia sobre Horizontes, de Francisco Antonio Cano, la nueva sesión giraría en torno al tema favorito del investigador y curador de 40 años, o mejor, de la más honda de sus obsesiones: Bachué, la diosa generatriz de los chibchas –mujer, escultura, hito, ícono–, obra de Rómulo Rozo, de 1925. Padilla se había enamorado de ella a comienzos del siglo XXI, cuando era un estudiante universitario; y esa mañana, sentado frente al computador, tenía a su haber, además de un buen número de conferencias, sesiones y cursos dictados, la edición de tres libros sobre Rozo y ella.

Tras escribir “Rómulo Rozo Bachué”, Padilla dio clic en imágenes. Conocía todas esas fotografías de memoria, sabía quién las había tomado, en qué año y a quién pertenecían hoy.

Excepto una. La abrió. Y, de pronto, estaba en la página de una casa de subastas danesa. ¿Qué demonios le estaban ofreciendo? Se trataba de una escultura idéntica a una de las dos Bachués (una pequeña, una grande) que la historia colombiana del arte ha conocido. Al tiempo que Padilla ampliaba las fotografías, iba descubriendo que aquella pieza, de bronce y 40,5 centímetros de altura, lo compartía todo con la más pequeña de las Bachués conocidas: las mismas características y los mismos detalles. Hasta los mismos errores.

Y el pánico, cómo no, in crescendo.

*

Rozo, que había nacido veintiséis años atrás (en 1899), en Chiquinquirá (algunos dicen que en Bogotá), ahora, en 1925, estaba en París. Era casi un niño cuando dejó el hogar y comenzó a trabajar en la capital colombiana como lustrabotas, y apenas un adolescente cuando lo contrataron para que se uniera a las obras de la Estación de la Sabana y del Capitolio Nacional como albañil y tallador de piedra.

Resultó ser bueno. El mejor de los alumnos. Tanto así que la Gobernación de Cundinamarca le dio una pequeña pensión y el ministro plenipotenciario de Chile en Colombia, el poeta Diego Dublé Urrutia, de quien hizo un busto, lo alabó en la revista Cromos. Rozo comenzó a tomar clases de escultura y al poco tiempo era ya profesor en el Instituto Técnico Central. Entonces, en 1922, decidió irse.

Ahorró, viajó a Barranquilla, trabajó unos días y, cuando vio la oportunidad de subirse a un barco –quizás como carguero y grumete, quizás de polizón–, se fue para Europa. Jamás, ni de vacaciones, volvería a Colombia.

En España trabajó un tiempo haciendo arte religioso en el taller del padre Félix Granda, y después se convirtió en asistente de Victorio Macho, uno de los grandes de la escultura española del siglo XX (autor del monumento a Rafael Uribe Uribe, en el Parque Nacional, en Bogotá). La influencia de Macho en la obra de Rozo no es despreciable: fue bajo el cobijo del español cuando el chiquinquireño hizo la obra que lo llevó a París. Titulada Llamador de las puertas del paraíso, es un golpeador de bronce, con cierto toque nouevau tardío, en el que aparecen Adán y Eva y una inmensa manzana. Algunos críticos españoles alabaron la obra y lo terminaron invitando a presentarla en la Exposición de Artes Decorativas de París (exposición que, después, la historia del arte y el diseño consideraría como el nacimiento oficial del art decó).

En París montó taller y se quedó. Y una transformación lo fue invadiendo. Empezó, conscientemente, a lucir –a hablar, vestir y comportarse– más latinoamericano, más autóctono y más campesino, y aquello que en él era un acto de orgullo, una introspección, un llamado a sus raíces boyacenses –que tendría un efecto directo en la obra en la que comenzaba a trabajar– fascinaba en el sector francés más cosmopolita de los años veinte, en el que reinaba el aprecio de lo exótico.

Fue por esos días cuando la madre primigenia, la diosa Bachué, aceptó la invocación de Rozo, de la misma forma que en el mito chibcha: lo tomó, lo jaló, como al niño de la leyenda, y se lo llevó con ella para siempre a vivir en las aguas de una nueva laguna. No la de Iguaque: las de las vanguardias del arte.

“Un día tropecé con un sarcófago muy interesante y me puse a estudiarlo. Estaba tan absorto en mis observaciones que no fue sino después de un rato cuando me sorprendió la presencia de una muchacha rubia, cuyo interés en la decoración en que yo estaba abstraído era comparable al mío. Las campanadas de salida hicieron que nuestras miradas se cruzaran. Al otro día, cuando volví, ella ya estaba entre la caja tomando apuntes. La despedida la acompañamos esta vez de comentarios, aunque con mucha dificultad, pues ninguno de los dos entendía bien el francés: ella era checoslovaca y yo colombiano”, escribió Rozo mucho tiempo después.

La mujer era Ana Krauss, su futura esposa y madre de tres de sus hijos. El lugar: el Louvre. Y el sarcófago –como lo descubrió la antropóloga Clara Isabel Botero, exdirectora del Museo del Oro– sería una de las figuras en las que él se inspiraría: Bachué parece calcada de aquel sepulcro egipcio. Pero hay más: la escultura, en sus formas, también toma mucho de las deidades del hinduismo. Y más: según los artistas Darío Ortiz y Carlos Salas, Rozo era masón, y cada uno de los elementos de Bachué –los labrados, los puntos, las líneas, las serpientes y el niño, y hasta la misma firma del artista– no son más que símbolos de la masonería y encierran un mensaje secreto. Y más: por supuesto, ahí en la escultura, desde el tema, desde el título, está la evocación de lo indígena, de lo prehispánico, la leyenda, el llamado de la tierra.

El brillo de Rozo –la chispa que hace de Bachué una obra maestra– es que, si bien, vaya ironía, fue elaborada en Francia, es la primera obra colombiana, y una de las primerísimas latinoamericanas, que en vez de imitar, formal o temáticamente, lo que se elaboraba en Europa (como lo hacían los retratistas de la época, los paisajistas de la Escuela de la Sabana y hasta Andrés de Santamaría con sus pinceladas impresionistas), mira para dentro, mira hacia nuestro pasado, no para repetirlo, no para imitar figuras precolombinas, sino para trufarlo con medio mundo. En Bachué está el mito, está lo chibcha, pero, por Dios, vaya forma de contarlo.

–Yo esculpo la Bachué no como pudo ser, sino como yo la imagino –dicen que comentó Rozo.

Influenciado por el simbolismo y las vanguardias, por las serpientes de Miguel Ángel, por la sala egipcia del Louvre, por artistas como Rodin y como Picasso (quien, en medio de una corta charla, habría sido uno de los que lo animó a incluir el pasado indígena en su obra, o al menos eso aseguraba Luis Alberto Acuña, presunto testigo de la escena), Rozo se encerró en su estudio a modelar en arcilla a esa diosa Bachué que iba saliendo de su cabeza. En un acto de genialidad ligó dos tiempos de la leyenda muisca: de la cintura para arriba están la diosa y el hombre cuando apenas es un niño; de la cintura para abajo se les ve a los dos ya hechos serpientes: han cumplido su misión –poblar la tierra– y se hunden para siempre en la laguna de Iguaque. ¿Sabría ese muchacho lo que estaba haciendo? ¿Sabría que comenzaba a gestar la primera obra del arte moderno colombiano?

Cuando la pieza de arcilla estuvo lista, Rozo hizo, o mandó hacer, un molde que después llenó de bronce caliente. El resultado fue una escultura de 40.5 centímetros de altura. La diosa, su versión de la diosa, estaba viva.

Eduardo Santos, masón, quien pasaba largas temporadas en París, y que ya le había comprado algunas piezas a Rozo, visitó el taller del artista. Vio la Bachué, preguntó el precio y dijo:

–Es mía.

Estamos a mediados de 1925.

*

–Mi abuelo, Guillermo Moreno Olano, era muy rico, hijo de Ricardo Moreno Ramírez, muy rico, que era hijo, a su vez, de un hombre millonario. Toda esa gente era riquísima. Tenían plata porque eran dueños de empresas de textiles, de minas de oro en Antioquia, de tierras… La esposa de Guillermo, Magola Arjona, mi abuela –realmente se llamaba Magdalena pero nadie le decía así– era más rica que él, samaria, criada como una princesa en Europa. Pues bueno, es mi abuelo el que manda hacer la Bachué grande como regalo para su esposa –dice la artista costeña Magola Moreno Paba, quien lleva como nombre el apodo de su abuela.

Los Moreno Arjona vivían por temporadas en París, en el 224 de la rue de Rivoli, frente al jardín de las Tullerías (también tenían residencias en Nueva York, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Puerto Colombia). En una comida en casa de Santos y Lorencita, quienes eran sus amigos, Guillermo y Magola –él de 27, ella de 23– habrán visto la escultura, la última adquisición de sus anfitriones. Magola habrá dicho que le fascinaba, pero que le parecía muy pequeña, y hasta ahí llegó el tema. Días después, Guillermo, acompañado por Eduardo, pasó por el taller de Rozo y le dijo al artista que, para conmemorar el primer año de su matrimonio que se aproximaba, deseaba darle a Magola una versión de la Bachué. Pero, eso sí, la quería tallada en piedra y tan alta como ella. Rozo aceptó.

Viajó a Checoslovaquia junto a su novia, Ana Krauss. Pidió su mano y aprovechó para comprar el material en el que realizaría la escultura. Unas semanas después regresó con la bendición de sus suegros y una inmensa pieza de granito negro, y se encerró a trabajar. Pasaron los meses, y fue solo a inicios de 1926 (o finales del 25, pero la pieza fue firmada y fechada en el 26) cuando la Bachué, ahora de un 1,70 metros, estuvo lista.

Los elogios fueron inmediatos. Por primera vez la crítica parisina, casi en pleno, hablaba bellezas de la obra de un artista colombiano. Rozo les presentaba algo que jamás habían visto: la versión moderna de un mito prehispánico, un desborde de imaginación. Los periodistas colombianos que escribían desde París hicieron llegar la noticia al país. El 11 de febrero del 26, en El Espectador apareció una fotografía de la Bachué acompañada de una reseña, lo que desencadenó más artículos sobre la nueva obra de Rozo (y hasta arrepentimientos públicos de quienes, años antes, habían despreciado su trabajo). Entonces una pregunta que se venía fraguando –no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica– reventó: ¿no es hora de que las artes –no solamente la pintura– cuenten lo que somos, como lo hace la Bachué, y dejen de imitar el estilo y los temas europeos?, ¿no es hora de mirar para adentro?, se decían.

Tendrían que pasar cuatro años –obras plásticas, libros y largas discusiones– para que en las Lecturas Dominicales de El Tiempo apareciera el manifiesto de un grupo de escritores, pintores y escultores colombianos que se harían llamar, en claro homenaje a la obra de Rozo, “Los Bachués”. Como movimiento artístico –literario no tanto– tendrían una influencia importantísima durante, mal contadas, dos décadas y media.

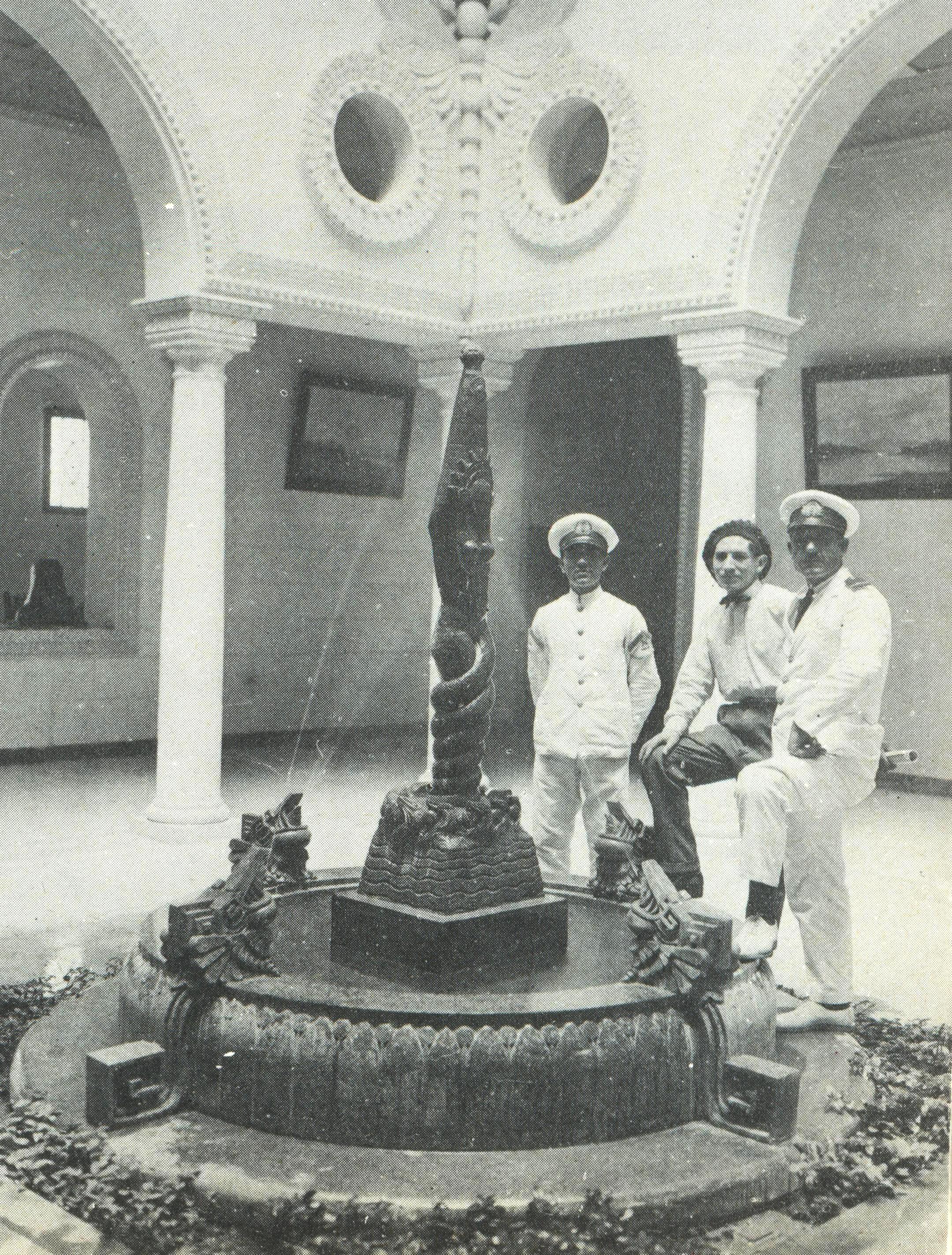

Rómulo Rozo y la Bachué en la fuente del Pabellón de Colombia en Sevilla. ca. 1929.

*

Una matera. En el centro del edificio ahora hay una matera. Pero durante un poco más de un año –entre mayo de 1929 y junio de 1930– allí, donde está la matera, estuvo la Bachué de los Moreno Arjona, la gran pieza, la diosa de granito.

Rozo fue invitado por el gobierno a decorar el pabellón de Colombia en la que sería la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Se encontró con un edificio casi religioso, recién terminado por el arquitecto español José Granados de la Vega, y decidió que lo llenaría con “una decoración basada en el arte de mis tatarabuelos, los indios chibchas”. En el centro, en el patio central del edificio, rodeada de agua, la pondría a ella, a la diosa, su obra maestra. Los Moreno estuvieron de acuerdo y se la prestaron.

El artista Darío Ortiz, famoso por sus pinturas realistas, y uno más de los apasionados por Bachué, asegura que en el edificio del pabellón (ahora funciona allí el consulado de Colombia en Sevilla; se puede visitar; es una experiencia estética de primer nivel, y allí, donde estaba la Bachué, está la matera), “Rozo desplegó símbolos claramente masónicos. Cualquier masón que pasara por ahí los reconocería y entraría. Muy seguramente se reunían para hablar, secretamente, de los intereses del partido liberal y de los liberales del mundo por recuperar el poder en Colombia después de casi medio siglo de hegemonía conservadora. Suena un poco conspirativo, pero es lo que creo, lo que creemos algunos, no pocos”.

¿Existirá una historia paralela, un Código Bachué? Sabrá Dios qué hay de cierto en lo que Ortiz dice. Lo que sí se puede asegurar con certeza es que, más allá de si ocultan un mensaje masónico o no, los elementos con los que Rozo cubrió el aburrido edificio hecho por Granados de la Vega (parece más la iglesia de un pueblo de la Sabana de Bogotá que un pabellón) lo terminaron dotando de una fuerza indigenista –de una belleza discursiva– que aún se mantiene. Y, durante aquellos días, en el centro –tanto del edificio como del mensaje– ella. Qué digo: Ella.

Al finalizar la Exposición Iberoamericana, la Bachué fue enviada de vuelta a París. Guillermo Moreno estaba de viaje, así que le pidió a Rubén, su hermano, que la recibiera. Días después, cuando abrieron el guacal (Rubén se había limitado a firmar un documento de recibido y había puesto el guacal en un rincón), descubrieron que la escultura había llegado rota, fracturada en la cintura. Al parecer, el accidente había sucedido cuando los empleados sevillanos la retiraban del centro del pabellón colombiano (bueno, según Carlos Salas no fue un accidente: antimasones la habrían golpeado con algún objeto). Los Moreno la llevaron al Louvre y allí el equipo de reparación del museo le atravesó dos gruesas columnas metálicas. Ya reparada, regresó a la rue de Rivoli y nada más se supo de ella.

Durante sesenta y siete años.

*

En algún momento de esa mañana de febrero, Padilla tuvo, al fin, la certeza de que la Bachué que ofrecían en aquella página de internet era real. Se había levantado de la silla catorce veces, había ido al baño tres, se había sonado hasta pelarse la nariz, había revisado todos los libros, todas las biografías, había indagado en búsqueda de cualquier dato útil y había comparado cada detalle en las fotos hasta que sintió mareo y nauseas; entonces tomó aire, se sentó de nuevo, con el corazón a mil miró la pantalla del computador y, de pronto, cayó sobre él la certidumbre. Dijo, o se dijo:

–Es Ella.

Como en cartas, periódicos y libros solo hubo registro de la Bachué pequeña –de bronce–, de Eduardo Santos, y de la Bachué grande –de granito–, de los Moreno, siempre se pensó que eran ellas dos y nada más. Pero todo parece indicar que Rozo no destruyó el molde primigenio, aquel con el que hizo la pieza de bronce de Santos. Y sí: le estaría yendo bien en París, la crítica lo elogiaba, pero el hombre estaba lejísimos de llevar una vida holgada, aún era pobre, de manera que supongamos: alguien más pasa por la casa de Santos y, así como los Moreno, se interesa por la escultura; ¿se negaría Rozo a hacerle una versión, teniendo el molde guardado? Otro escenario: medio París intelectual alababa la Bachué de granito, alguien se le acercó al artista (antes de entregarla a los Moreno él la exhibió en el Salon des Indépendants) y le dijo que quería una pieza igual. Él respondió que no, que no tenía tiempo y que esta versión era única, pero que aún conservaba el molde y podía hacer una pequeña. Allí podría estar el origen de la pieza que esa mañana Christian vio en la pantalla. Puede que con ella se completara un trio, que se cerrara un triángulo, o es posible también que en algún lugar del mundo sobrevivan milagrosamente (sin nunca haber sido fundidas para hacer lingotes o armas) una o dos Bachués más, usadas ahora, qué sé yo, como trancapuertas o trancalibros. O deidades de culto.

–Me lancé a pujar en la subasta –dice Padilla–. Mi gran preocupación era que alguien la comprara y la pieza se perdiera por otro siglo. Yo ofrecía y ofrecía y le iba subiendo a la suma, y siempre me respondían que no era suficiente, que no valía como puja, y me iba muriendo cada vez más del susto. Hasta que al fin me dijeron que lo que estaba ofreciendo, que tampoco es que fuera poco, porque ya había subido bastante, muchísimo, era válido. Ahí supe también algo importante: que nadie más estaba pujando. Entonces vino lo peor, que fueron tantas cosas: estar pendiente durante una semana de que nadie más ofreciera, rogar para que nadie más se fijara en la pieza, y conseguir una cuenta bancaria en Estados Unidos porque la que tengo aquí no me la valían. Una amiga que vive en Dallas, no de muy buena gana, y la entiendo, me dio el número de cuenta de ella. La Bachué llegaría a su casa. El último día estuve sentado tres horas, apretando nalga, sin levantarme de la silla, esperando que nadie pujara. Increíblemente, nadie más pujó. Un mensaje me dijo: “Felicitaciones, la pieza es suya”. Me informaron que provenía de un anticuario cerca de París. Y ahora cómo la pagaba. Después de mucha angustia, una compañera de mi novia, en Finlandia, ¡Finlandia, al otro lado del mundo!, me prestó la plata. Pasaron unos días. Entonces mi amiga en Dallas me dijo que el papá no le daba permiso de recibir la pieza. Podía ser cualquier cosa: droga, armas. No, y punto. Ya se la habían mandado y no la iba a recibir. La dejaría perder, esta Bachué otra vez se perdería porque ella no la iba a dejar entrar en su casa. Días después la llamé, se asomó a la puerta, y ya le había llegado: ahí, en el piso, estaba la caja y no la iba a recibir. Se me salieron las lágrimas. Le rogué. Le pedí que al menos la enviara a la casa de una prima mía en Miami. Dijo que no y que no, y colgamos. Al rato me escribió: había tenido que fingir en ese momento porque creía que su papá le había “chuzado” el teléfono y la orden de no recibirla había sido muy clara, pero me había hecho, al fin, el favor: acababa de enviar la pieza a Miami. Entonces compré un pasaje.

De Miami Christian recuerda esto: que abrió la caja, tuvo la Bachué en las manos y empezó a llorar y a gritar; que después él y su prima se emborracharon; y que durmió con la escultura en los brazos.

Me cuenta esta historia mientras almorzamos una pizza en su apartamento. En la mesa, entre él y yo, tú. Él habla y yo te miro. Y te toco: algo parecido a meter la mano en un pozo helado.

*

–Ay, juemíchica, entonces se la robaron –dice Álvaro Medina que le dijo el escritor Carlos Perozzo en 1988.

Perozzo era por esos días el cónsul de Colombia en Sevilla. Los dos estaban de pie, en el patio del edificio. Miraban la fuente central, y en la mitad, donde debería estar la Bachué, había una matera, o ni siquiera: tal vez nada, solo el pedestal vacío.

Medina tenía ya casi listo el libro titulado El arte colombiano de los años veinte y treinta. Durante la investigación, que duró más de una década, había descubierto la importancia de la Bachué: era, sí, la madre del movimiento artístico de “Los Bachués” y, al parecer, también la primera obra del arte moderno colombiano: la primera que dijo algo novísimo; la primera que, en vez de copiar, había sido puro riesgo. Así que quiso ir a Sevilla a conocerla. Juraba que todavía estaría ahí, en el centro de la fuente. Cuando vio el espacio vacío, sacó de su carpeta viejas fotos –de los tiempos de la Exposición Iberoamericana– y se las mostró a Perozzo. Y este, aterrado, comparando lo que había en las imágenes con la nada que tenían frente a ellos, soltó la frase que ya conocemos:

–Ay, juemíchica, entonces se la robaron.

Álvaro aún no sabía que la pieza había sido un encargo de los Moreno –es decir, que siempre tuvo dueños–, y menos iba a saber que ahora estaba en Colombia, más exactamente en Barranquilla.

Guillermo Moreno murió en 1931, de 33 años. Magola, su viuda, se convirtió en una leyenda: ninguna tan bella, tan fina, tan bien vestida y con las joyas de esta mujer. En 1987, la escritora Marvel Moreno (lo del apellido es una coincidencia) publicó la novela En diciembre llegaban las brisas. Uno de los personajes –Divina Arriaga–, aseguran en Barranquilla, estaría inspirado en Magola. “Divina Arriaga –se lee en la segunda parte del libro– la había impresionado desde el día que la vio por primera vez en París entrando en el salón de Sonia Delaunay presidida de dos galgos blancos. No sin admiración, le contaba a Lina cómo antes de llegar los otros invitados la habían presentido quizás a causa del sonido del motor de su Bugatti o del taconeo de aquellos galgos que no parecían tocar el suelo sino rozarlo con la punta de sus uñas (…). Era bella, repetía tía Eloísa, su belleza ofuscaba como un agravio; tenía el cabello negro y los ojos verdes, fulgurantes (…). Leyó a Aristóteles bajo las columnas del Partenón, tradujo a Virgilio en una casa de Mantua, descubrió el Medievo en ruinas, castillos y monasterios, reconstruyó etapa tras etapa la marcha de los ejércitos de Aníbal, Tamerlán, César y Napoleón. De todo ello, decía tía Eloísa, le había quedado una cultura bastante sólida y varios idiomas que hablaba correctamente y le impedían pronunciar correctamente la erre del español”.

Guillermo y Magola alcanzaron a tener dos hijos antes de que él muriera: Clara Isabel y Ricardo. En 1933, ella tuvo un tercero, Bernardo, fruto de un nuevo matrimonio, esta vez con un hombre de título nobiliario: el barón Hans Bernard von Loeffke. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Magola decidió volver a Colombia. Cerró el apartamento de París, y allí quedó buena parte de su colección de arte, incluida la Bachué.

Ricardo, el hijo de Guillermo y Magola, poco antes de fallecer (murió en 2017) le escribió una carta a su nieta, Alexandra Arciniegas Moreno, artista contemporánea (hija, a su vez, de la artista Magola Moreno Paba). Allí le cuenta: “Mamá nos regresó a Colombia en enero de 1939 y no volví a ver la escultura hasta 1950, cuando fui a pasar unas vacaciones a París en junio de ese año. Después me fui a navegar, y Clarita, mi hermana, se casó en segundas nupcias con un inglés, Richard Williams, y en un viaje de vacaciones me trajo de manera muy generosa la Bachué de regalo, pues Mamá siempre dijo que esa estatua era para mí”.

Magola Arjona murió en Barranquilla en 1958. Tenía cincuenta y seis años. Al parecer, un año después Clara Isabel le trajo la escultura a Ricardo, y en 1960 él se casó con una mujer vasca: María Helena Rodríguez Beascoechea, quien había llegado a Colombia siendo una niña, cuando su familia huía de la Guerra Civil Española. Haciendo algo semejante a lo que había hecho su padre treinta y cinco años antes, Ricardo le dio a ella la Bachué como presente de boda.

Tuvieron dos hijos. En el 68 se separaron y Ricardo tuvo dos hijas con Magda Silvia Paba (entre ellas la artista Magola Moreno). Siete años después él y María Helena decidieron intentarlo de nuevo: en una casa inmensa vivía la pareja y los cuatro hijos de Ricardo, fruto de las dos relaciones. Algo así como los míos y los nuestros. Y la Bachué.

–Estaba chiquita cuando me llevaron a vivir a esa casa, y la escultura estaba junto a la puerta de mi cuarto –recuerda Magola–. Yo tenía una fijación por cogerle la cola y las tetas. Decía: ¿será que voy a ser lesbiana? Tenía esas nalguitas chiquiticas, y encima de las nalgas tenía un cucarroncito de esos verdes que ponen los choferes en los buses. Lo tenía en el ñango, en el coxis, y yo cerraba los ojos y la tocaba. Tenía un vientre tan sensual… No lo dudo, me convertí en artista por la Bachué.

A veces llamaban a la puerta. Era Alejandro Obregón, pariente lejano. Advertía:

–No vengo a hacer visita. Vengo a verla a Ella.

Se sentaba, miraba un rato a la Bachué en completo silencio y se iba.

*

Si no estaba en Sevilla tenía que estar en Mérida (México), pensaba Álvaro Medina. Así que en 1993 armó viaje. Rozo y su familia habían dejado Europa en 1931 para instalarse en la capital de Yucatán; es más, allí murió el artista en 1964. Tenía todo el sentido suponer que se había llevado a la Bachué con él y que ahora debía estar en manos de sus herederos.

En 1930 los liberales al fin habían recuperado el poder. El nuevo presidente era Enrique Olaya Herrera, quien nombró canciller a Eduardo Santos, y fue Santos quien le dio a Rozo, en 1931, el cargo de agregado cultural de la embajada de Colombia en México. Por eso dejó Francia. En parte.

Digamos también: el encantamiento parisino en torno a su obra comenzaba a calmarse. Y digamos también: él estaba informado de que, movido por procesos políticos y un fuerte discurso nacionalista, por esos días en México había un importante elogio de lo indígena, lo que, en últimas, significaba trabajo, apoyo, dinero. Así que dejó Francia, y se quedó en México para siempre (terminaría teniendo cinco hijos: tres con Ana Krauss y dos con Manuela Vera).

–Por eso fui a Mérida –me dice Medina una tarde de mayo–. Ya allá, cuando, ilusionadísimo, le pregunté por la Bachué a Leticia, una de las hijas de Rozo, ella me dijo: “Mi papá siempre nos hablaba de esa escultura, pero no la conocimos”. Llamó al hermano, que también se llamaba Rómulo y vivía en Cuernavaca, y me lo pasó. Él me dijo lo mismo: que toda la vida había oído hablar de la pieza, pero no tenía idea de dónde podía estar.

Unos años atrás, casi por los días en los que Medina investigaba en Sevilla, Ricardo Moreno y María Helena Rodríguez Beascoechea, después de criar a los cuatro muchachos, se habían separado de nuevo, y esta vez para siempre. María Helena se pasó, entonces, a un apartamento junto al Hotel El Prado, y con ella se llevó a la Bachué. Qué iba a saber Medina, barranquillero, que la pieza estaba, entonces, a tres cuadras de su casa natal.

La siguió buscando. Y de pronto la necesitó urgentemente. Gloria Zea, directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), lo llamó. Había leído El arte colombiano de los años veinte y treinta y quería hacer una exposición sobre el tema, curada por él. Medina aceptó. Entonces durante casi un año trabajó en la búsqueda de las piezas. No fue difícil: sabía a qué colecciones pertenecía la mayoría de ellas. Pero una molestia, una piquiña, no lo abandonaba: ¿haría una exposición sobre la entrada del arte colombiano a la modernidad, sobre “Los Bachués”, sobre nuestra primera vanguardia, y no incluiría la obra madre, la escultura sin la que nada de esto habría sucedido? Los visitantes quizás no lo notarían, pero él sí lo sabía: sin la Bachué la exposición estaría más que coja.

Entonces un recuerdo vino a su cabeza. Una mañana de 1977, su amigo, el artista Gerardo Aragón, le había dicho que pasara a almorzar por su casa, tenía algo que mostrarle. No era poco: Aragón acababa de comprar la Bachué pequeña, la que había pertenecido a Eduardo Santos: es decir, la que habría seducido a Magola Arjona en aquella cena parisina. Medina por esos días no había comenzado a escribir su libro, aún estaba lejos de obsesionarse con Rozo y su obra, así que fue dejando atrás aquel recuerdo; pero, ahora, en 1997, con la exposición encima, la imagen de ese almuerzo le cayó de golpe. Se dijo: “Si no puedo exhibir la Bachué grande porque está desaparecida, exhibo la pequeña, que al fin y al cabo fue la primera”. Llamó a Aragón y quedaron en que el artista la prestaba. Respiró, me dice Medina. Y tras decirlo respira.

Pero días después Aragón cambió de opinión. No, dijo de tajo, y se cerró a la banda.

–Él tenía sus razones. Muy personales –sigue Medina–. Y yo, que estaba tan contento, comencé a sufrir otra vez. Inauguraba la exposición en tres semanas. Entonces hice un último intento: llamé a Rómulo Rozo Krauss a Cuernavaca. Él me dijo: “Yo le estaba echando memoria y ahora me acuerdo que cuando hicimos una exposición en homenaje a mi papá en el 75, un señor se me acercó y me dijo que él tenía la Bachué y que por qué no se la habían pedido prestada. Me dio su nombre y su teléfono. Recuerdo que me dijo que vivía en Cartagena. Llámeme dentro de dos días a ver si encuentro el nombre en una libreta vieja”. Lo llamé y me contestó que no lo había encontrado, pero sabía cómo se llamaba: Ricardo Moreno, y yo dije: conozco ese nombre. Entonces llamé al curador del Museo de Arte Moderno de Cartagena y le dije en qué andaba. Me dijo: “No, Álvaro, si la Bachué estuviera en Cartagena todos nosotros lo sabríamos; nunca ha estado aquí”. Le conté a Alberto Moreno, curador del Museo de Caldas, él es como mi hermano. Me dijo: “Claro, tú y yo conocemos a ese Ricardo Moreno. Él iba a La Cueva”. Yo no me acordaba. Pero algo me quedó claro: la ciudad no era Cartagena sino Barranquilla. Hablé con el director del Museo de Arte Moderno de Barranquilla y, al fin, tuve un número en la mano.

Quien le contestó el teléfono fue María Helena Rodríguez Beascoechea. Estaba sentada en la sala de su apartamento de mujer separada, en El Prado. Álvaro le dijo el motivo de la llamada: llevaba diez años buscando a la Bachué. Ella le respondió:

–Puede descansar. La tengo junto a mí y la estoy mirando.

Tres semanas después, la Bachué se exhibió en el Museo de Arte Moderno de Bogotá junto a cientos de piezas de los años veinte y treinta. El título de la exposición: “Colombia en el umbral de la modernidad”.

La Bachué. Cortesía Revista MUNDO. Fotografía Rafael Barraza / Estudio Salwa Amashta.

*

“Es preciso tener talento, poder de invención formal, buen gusto para relacionar los colores, eficacia para componer, destreza para dibujar, necesidad de decir, en cada caso, cosas personales e intransferibles. Esto le faltó a la generación a la que estamos aludiendo. Le faltó en bloque sensibilidad, buen gusto, capacidad creadora. Les faltó disciplina, modestia, crítica”, escribió la argentina Marta Traba en el libro La pintura nueva en Latinoamérica, publicado en 1961. Había llegado a Colombia ocho años atrás, en 1953, junto a su esposo Alberto Zalamea, y en 1954 se había integrado a la recién nacida televisora nacional. El libro recoge cinco conferencias que Traba dictó en la galería El Callejón, y que bien encierran lo que ya llevaba un buen tiempo ella diciendo apasionadamente: a qué se le debía decir sí y a qué no en el arte colombiano. Y esa generación a la que estamos aludiendo, y a la que, como deja ver la cita, le estaba dando un no rotundo, era precisamente, la de los artistas de los años veinte y treinta. No tanto los retratistas, paisajistas o académicos (aunque también: para todos había palo), sino, sobre todo, los que habían optado por el indigenismo. Digámoslo de una vez: “Los Bachués”.

Aunque años después habría de moderar su opinión, por aquellos días a Traba nada podía parecerle más simplista, literal (y por lo tanto alejado del arte) y, en últimas, feo que la plástica muralista y nacionalista mexicana; y consideraba (ignorando el paso de Rozo por Europa y las influencias de las que bebió) que “Los Bachués” provenían directamente de esa escuela: que eran una especie de reproducción –equívoca, además– de lo que sucedía y se hacía en México. Así que les dijo no.

Contó con apoyo. El cubano José Gómez Sicre ocupaba el que terminó siendo uno de los cargos más poderosos –por los cambios que generó– de la historia del arte latinoamericano: era el Jefe de Artes Visuales de la Unión Panamericana, con sede en Washington. En 1959 afirmó: “El momento del arte de América no es de indigenismos, campesinismos, obrerismos ni demagogias. Es la afirmación de valores continentales de esencia universal”. La oficina dirigida por Gómez Sicre organizaba exposiciones y salones de arte en todo el continente, y rápidamente de estos eventos fueron desapareciendo –y obviamente no se volvieron a premiar– los artistas que hacían obras realistas y discursivas (no más indígenas, no más campesinos, no más pobres); era el tiempo del arte abstracto y el expresionismo.

Desde hace unas décadas se viene asegurando que, durante la Guerra Fría, Estados Unidos, a través de Gómez Sicre y las personas a su cargo, promovía que en Latinoamérica se hiciera un arte no político, no nacionalista, alejado de toda idea antiyanqui o de sublevación –mejor dicho, no peligroso–, y más bien acoplado a las nuevas tendencias imperantes. “Había una conjura internacional, se rumoraba, planeada para desviar a los jóvenes por medio de concursos y premios hacia asuntos etéreos, inocuos y vacíos, sin sustancia ni relevancia en medio de las acuciantes desigualdades de nuestros países. Tal era la acusación que empezó a perseguir por doquier a Gómez Sicre”, escribe Medina en el ensayo “Las artes plásticas, la violencia y la Guerra Fría” (En Frente Nacional: política y cultura).

Movido por intereses políticos estadounidenses o no, el proyecto de Gómez Sicre tuvo éxito, y encontró en Marta Traba a una de sus más fieles aliadas (no hay que olvidar el apoyo del cubano al nacimiento y construcción del Museo de Arte Moderno de Bogotá). Así pues, “Los Bachués” fueron bajados de la cúspide (y de todos los escalones) del arte colombiano, para dar paso a los miembros de una segunda modernidad: Obregón, Botero, Wiedemann, Grau, Ramírez Villamizar, Negret, Villegas, Richter. ¿No cabían los unos y los otros?, se preguntan hoy muchos investigadores del arte. En aquellos días, no. “Los Bachués” y sus contemporáneos, que estaban lejos de ser viejos –ninguno había llegado a los sesenta–, fueron echados al olvido, los mandaron al cuarto de atrás: su arte no era el de ese tiempo.

Lo increíble es que allá, en el cuarto de atrás, se les siguió manteniendo durante más de cuarenta años, y el coletazo de aquella condena alcanzó a entrar en el siglo XXI.

*

A comienzos de 2004, María Helena Rodríguez Beascoechea se comunicó con Álvaro Medina. Quería –necesitaba, le dijo– vender la Bachué. Medina tenía algo claro: la pieza, por su importancia, debía quedar en una colección pública, así que la ofreció a las que, consideró, eran las dos únicas entidades posibles: el Museo Nacional y el Banco de la República. Contra todo pronóstico, las dos dijeron que no.

Habla Carlos Salas:

–La Galería Mundo se me ocurrió en 2000 y nació en 2001. Yo había tenido dos proyectos artísticos, pero tenía la espinita de volver a tener un espacio. Me fui a vivir a las Torres del Parque y vi que había dos locales abandonados, y le dije a mi hermano, que se estaba interesando en el arte y me acompañaba en cosas: “Juan, esto está bueno para una galería”. La idea era muy grande: íbamos a montar un espacio que fuera un proyecto artístico, que tuviera cine, artesanía, revista… La Galería Mundo nació en 2001, en diciembre, y se acabó en 2011, en diciembre. Duró diez años”.

Mientras Carlos se encargaba de las curadurías, Juan (Juan Manuel Salas) se encargaba de los negocios.

Fue a través de la Galería Mundo que, en 2004, Álvaro ofreció la Bachué. Él y los Salas se conocían de tiempo atrás: Medina había sido el curador de la retrospectiva de Carlos en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en 1999. Cada uno –la galería y Salas– recibiría un porcentaje de comisión por la venta de la obra.

La respuesta negativa del Museo Nacional no demoró en llegar. María Victoria de Robayo, quien por esos días era la directora, me dice durante una conversación telefónica:

–Sufrí mucho por no poder adquirir la Bachué. Fui y pregunté por plata y no había. Como el museo no es autónomo, pasaba mucho que la plata se terminaba yendo en un monumento: los senadores hacían una ley de honores para algún expresidente, y la plata, que yo pensaba usar para adquirir obras, se iba en eso. Fui a la Junta de Amigos del Museo y puse cara de ternero degollado, pero no encontré el apoyo necesario: mucha gente ahí sabía de arte, pero no eran ricos; les gustaba ser de la asociación, pero plata no ponían. Si yo hubiera tenido la plata habría sido la primera en conseguir un camión e ir a recogerla.

El 3 de septiembre de 2004 llegó la carta de respuesta del Banco de la República, dirigida a Juan Manuel Salas. “Le estamos escribiendo con el objeto de comentarle que en días pasados se reunió el precomité Asesor de Artes Plásticas de la Biblioteca Luis Ángel Arango con el fin de evaluar los ofrecimientos de venta presentados a nuestra institución. Por medio de la presente me permito manifestarle que el precomité no recomendó la compra de la obra Bachué, de Rómulo Rozo”. Y firmaba Jorge Orlando Melo, por entonces director de la Biblioteca.

“Yo iba al precomité, pero no guardo archivos, y recuerdo muy poco: la política de compras de arte era más de la subgerencia cultural que de la Biblioteca”, me escribe Melo por correo electrónico.

En ese entonces (entre 1985 y 2007), el Subgerente Cultural del Banco de la República era el poeta y novelista Darío Jaramillo Agudelo. Él me dice:

–Para esa época, estábamos en el empeño de hacer un relato coherente y lo más completo posible de la historia del arte colombiano con las compras de arte que se hacían; y recuerdo, eso sí con claridad, que teníamos conciencia de que uno de los vacíos era, precisamente, el grupo de artistas activos en el decenio de los años veinte. Por eso estoy seguro de que si nos hubieran ofrecido la Bachué habríamos hecho lo posible por comprarla.

En los precomités, a los que no asistían asesores externos, solo empleados de la Subgerencia Cultural del Banco, se refinaba la lista de lo que se llevaría al Comité de selección. Allí, en esos pre, se eliminaban, entonces, las obras que parecían falsas, de dudosa procedencia, de autores aficionados o absurdamente caras (sin embargo, si el valor de la pieza era alto pero al Banco le interesaba, era común que se dejara pasar al Comité de selección: ya se podría negociar). Pues bien, la Bachué, como lo deja ver la carta, ni siquiera fue estudiada en el Comité; desde el precomité se le dijo que no.

Si la obra no era falsa, de dudosa procedencia o de un autor aficionado, ¿por qué se le dijo que no tan rápidamente? ¿La cifra que pedían los Salas y Medina era tan extremadamente absurda como para no dejarla pasar a Comité?

–Solo te pongo este ejemplo –dice alguien que pide que omita su nombre–: ese mismo año el Banco pagó 838 millones por dos dibujos de tercera fila de Giorgio Morandi, más o menos cuatro veces lo que se pedía por la Bachué, una de las tres obras más importantes de la historia del arte colombiano. En los “no” del Banco y del Museo Nacional de hace veinte años había mucho del efecto del “trabismo”.

“Trabismo”: así le dicen en los círculos del arte colombiano a la influencia de Marta Traba, y aseguran que una de las últimas “trabistas” que queda en el país es la maestra Beatriz González, quien por esos días hacía parte del Comité de Adquisiciones del Banco (al que, ya sabemos, no alcanzó a llegar la Bachué: no pasó del pre). González, además, acababa de dejar –unos meses atrás– la curaduría general de Arte e Historia del Museo Nacional.

No son pocos los que aseguran que, así no hiciera parte del precomité y así hubiera dejado ya la curaduría del Museo Nacional, la maestra siempre tuvo –y ha tenido– un poder inmenso sobre lo que se escogía en las dos instituciones. Beatriz responde así a algunas preguntas que le envío por WhatsApp: “Yo considero que la Bachué es una obra muy importante del arte colombiano que se relaciona con el culto al arte indígena. Este provenía del indigenismo mexicano que se expandió por América, y que influyó en la historia del arte de nuestro país. Siempre he pensado que esa obra debería pertenecer a una colección tan importante como la del Banco de la República, que ha adquirido obras paralelas a la Bachué en importancia, y que posee un museo de arte completo, que incluye piezas históricas y de reflexión sobre lo indígena, incluyendo el Museo del Oro”. Y añade que, si hubo una oferta oficial en 2004, ella no se enteró, pues no llegó al comité. Dice que solo supo de una propuesta –una conversación– informal en 2007, de la que no participó.

Tres años después de hacer la primera oferta, y ante la presión de María Helena Rodríguez Beascoechea, Álvaro y los Salas decidieron traer la Bachué a Bogotá, en 2007. Formaría parte de una exposición en la Galería Mundo sobre la relación entre el arte colombiano y el mexicano, y ellos aprovecharían para hacer una nueva intentona de venta a las instituciones. Fue por esos días –durante esa exposición– cuando se habría dado la conversación informal de la que habla González.

Christian Padilla, quien en ese entonces trabajaba en Mundo, asegura que un día, durante la exposición, presenció una visita de la maestra a la galería. Ella entró y, cuando estuvo frente a la Bachué, habría dicho:

–No, a nosotros esto no nos interesa.

González sostiene que esa aseveración es completamente falsa. Antes añade:

–Le sugerí a la Galería Mundo que ofrecieran otra vez la pieza al Banco. Entre tanto, mientras hacían una oferta formal que nunca llegó, la obra fue adquirida por una persona.

¿Fue el “trabismo” el que impidió que la Bachué fuese adquirida por el Banco o el Museo? ¿Marta Traba seguía haciendo de las suyas, así hubiera fallecido cuatro décadas atrás?

¿Solo ella?

*

–En 2008 la curadora Ana María Lozano me dijo que lleváramos la Bachué a una exposición sobre México y Colombia en el Club El Nogal –dice Carlos Salas–. Yo pensé que era muy buena idea porque así les dábamos tiempo a las instituciones de que al fin se decidieran. A ver si de pronto iban a verla y ahora sí.

Pero quien se decidió fue la socialité Vicky Turbay, esposa del coleccionista José Darío Gutiérrez.

–Yo no lo sabía, pero fui al Club El Nogal a cumplir una cita con mi destino –asegura–. Cuando entré y vi la Bachué, sentí un encantamiento con ella que nunca me había pasado, quedé hipnotizada con su presencia majestuosa e inmediatamente sentí el deseo de tenerla para mí. Me conmovió al punto de un amor a primera vista y yo no sabía por qué.

Juan Manuel, el hermano de Carlos Salas, desde los tiempos de la Galería Mundo, y aún antes, se ha dedicado a vender arte:

–En esa época yo era muy amigo de José Darío Gutiérrez, fueron muchas las obras que me compró; y fui yo el que le dije: “Compra la Bachué, esa es la obra que tienes que tener”. Él la iba a dejar pasar –dice.

Gutiérrez no se atrevía porque creía, y sigue creyendo, que una obra tan importante debía estar en una colección pública.

Habla Gutiérrez:

–Pero como pasaba el tiempo, ¡tres años!, y ni el Banco ni el Museo la compraban, comencé a pensarlo. Yo no había mostrado ningún interés, pero estaba claro que la cosa estaba llegando a un límite y, ante la indiferencia de las instituciones, iban a mandar la pieza de vuelta a Barranquilla. Entonces le dije a Vicky que fuera al Club y me diera su opinión. Fue, y al rato me llamó: “¡Esa escultura es mía!”, me dijo a los gritos.

Según Carlos Salas, la venta final por parte de María Helena Rodríguez (ante el descontento de un sector de la familia Moreno –incluido su exesposo– que no querían dejar ir la escultura) se hizo por 200 millones de pesos. Y sobre Gutiérrez cayó una responsabilidad inmensa: ¿qué haría con la Bachué?: ¿la añadiría a su inmensa colección y ya?, ¿sería, simplemente, una más de las piezas exhibidas en su penthouse?

–Supe –dice Gutiérrez– que tenía que hacer algo para que esa incapacidad de valoración del patrimonio cultural llevada al extremo no se perpetuara; para que el país no volviera a ignorar, a rechazar, una pieza central de la modernidad colombiana por una intención histórica y política de no reconocerle derechos ni lugar a nuestro pasado indígena. Fue naciendo, entonces, la Fundación Bachué [que ha publicado varios libros, entre esos tres sobre el trabajo de Rómulo Rozo: uno sobre el pabellón en Sevilla, otro sobre Rozo y la modernidad y uno dedicado completamente a la Bachué, editados por Christian Padilla], y la galería El Dorado. En la galería, a partir de la gestión de artistas jóvenes pretendemos favorecer la actitud del artista que se preocupa por entender las bases de la construcción de un ideal de nación.

Pero también están los que se preguntan: si tanto le dolía a Gutiérrez que la Bachué no hubiera sido adquirida por una colección pública colombiana, ¿por qué no la donó tras comprarla?

–Él habría podido, si hubiera querido, terminar donándola a una institución o hacer un legado: “la mantengo en mi casa y, cuando yo me muera, pasa a ser de tal museo”; hay miles de figuras; pero se quedó con ella y listo –dice María Victoria de Robayo.

Mientras converso con el coleccionista, le traslado ese comentario.

–¿No quisieron comprarla, pero sí quieren que se las regale? No, yo no funciono así –me responde, y ríe.

*

–Yo sentía que me comunicaba con la Bachué, que era mi amiga. Pasaba a su lado, la saludaba y le hacía reverencia. Me preocupaba llegar a la idolatría porque soy católica, pero no podía evitarlo. Un día pasé junto a ella y no la saludé, y podría jurar que giró la cabeza y me miró –dice Vicky Turbay.

Durante catorce años –entre 2008 y 2022– la Bachué se movió muy poco del apartamento de los Gutiérrez Turbay; y durante esos catorce años, Gutiérrez, que antes había sido un coleccionista casi anónimo, fue ganando relevancia en el mundo del arte: no solo era el dueño de la escultura, también era el creador de una fundación y de una galería, y daba conferencias y declaraciones aquí y allá sobre la modernidad y la construcción de nación (un tema que le apasiona). Y su apartamento, además, se iba convirtiendo en algo parecido a un lugar de culto: todo el mundo quería ir y conocer a la Bachué.

Así como en el Pabellón de Sevilla, Ella estaba en el centro del lugar (más exactamente, en el punto de encuentro de la sala, el comedor y las escaleras que llevan a las habitaciones).

Y así como en el Pabellón de Sevilla, hoy, donde Ella estaba, no hay nada. El pedestal vacío.

Gutiérrez asegura que en 2022, invitada a exposiciones en diferentes lugares del mundo, la Bachué comenzó a moverse –casi– por voluntad propia: a dejarse ir de aquel apartamento. Por ejemplo, en 2023, hizo parte de la muestra “Antes de América”, de la Fundación Juan March, de Madrid. “Esta exposición ilustra un largo proceso (…): el de la reinterpretación, en la cultura moderna y contemporánea, de las formas y significados de las antiguas civilizaciones y culturas indígenas”, se leía en el texto curatorial. Durante la presentación a la prensa, un periodista le preguntó a Rodrigo Gutiérrez Viñuales, el curador, cuál era la más importante de las 600 piezas expuestas. La respuesta fue:

–La Bachué, de Rómulo Rozo.

Mientras era exhibida en Madrid, el curador Adriano Pedrosa la solicitó para la versión de este año de la Bienal de Venecia, cuyo título es “Extranjeros en todas partes”. Escribo este artículo y la Bachué está allá, en Venecia, hasta el 24 de noviembre, en el centro –de nuevo– de una de las salas. Pedrosa, en su explicación del título a la prensa, dijo:

–Este año la bienal se centrará en los artistas que son ellos mismos extranjeros, inmigrantes, expatriados, diaspóricos, emigrados, exiliados o refugiados (…). Migración y descolonización son temas claves aquí.

Rozo cabe perfectamente en esas palabras, pero si uno se detiene a pensarlo un instante, la Bachué, y su(s) contenidos(s) e historia, también.

La bienal fue inaugurada el 20 de abril. Al parecer, unos días antes de que abriera sus puertas al público, cuando apenas estaban poniendo las obras en su lugar, el millonario Eduardo Constantini, fundador del Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) pasó por ahí. Vio la Bachué y –como hiciera Eduardo Santos hace 99 años, cuando conoció la primera versión de la obra– dijo:

–Es mía.

*

–Yo tenía veintipocos años, iba camino de una heladería y me topé con el escaparate de una galería de arte. Entré, y como no tenía dinero, compré dos obras a plazos. Nadie en mi familia coleccionaba. Pero desde ese momento seguí comprando otras obras esporádicamente. Y con el tiempo fui dándome cuenta de que estaba convirtiéndome en un coleccionista. Aunque aquella primera compra fue a finales de los años sesenta, fue desde la década de los ochenta cuando todo empezó a encauzarse –le dijo Constantini al periodista Ianko López, en 2023, durante una entrevista para Vanity Fair.

Se hizo rico gracias al negocio de la construcción; tan rico como para, en 2001, fundar un museo y donarle a este su colección de 200 obras latinoamericanas de primer nivel.

Una de las joyas del Malba es Abaporu (hombre que come hombre), de Tarsila do Amaral (de 1928, y “hermana” de la obra de Rozo y de “Los Bachués” en el propósito de comerse lo europeo y canónico para conectar con lo propio). Constantini pagó por esta pintura, en una subasta de 1995, 1.5 millones de dólares. Hoy, el gobierno brasilero, consciente de que esta cifra se ha multiplicado por treinta o más, quiere que la obra vuelva, de algún modo, a su país; pero Constantini se niega de plano: no se las vende, ni hablar de que se las done.

Hace pocos días, el Malba (o Constantini) fue noticia porque pagó la más alta suma que se ha pagado por una obra de Leonora Carrington: 28.4 millones de dólares, por Las distracciones de Dagoberto. De arte colombiano, hasta donde se sabe, tiene obras de Fernando Botero, Beatriz González, Carlos Motta, Mario Londoño, Óscar Muñoz, José Alejandro Restrepo, Antonio Caro y Alipio Jaramillo. Y sí, la Bachué.

–La que me dice “Déjala ir, ya es suficiente”, es Vicky, mi esposa –explica Gutiérrez–. Yo siempre esperé darle un mejor lugar a la Bachué, conseguir que llegara más allá, y confieso que el resultado no ha sido como se soñó: todavía, en el mundo del arte, son muchos los que no entienden la importancia de la pieza y la siguen llamando “un precolombino mal hecho”. Decidimos parar de bregarle. La Bachué era para nosotros una carga en el hombro, una responsabilidad muy grande. Y sin embargo a veces digo: ay, hubiera dicho que no, pero a veces también digo: qué descanso.

Ante quienes lo critican, que no son pocos, porque ahora la Bachué hace parte de una colección no colombiana, y porque está claro que Constantini –así como con Abaporu– no la venderá ni donará a ninguna institución de nuestro gobierno (en caso de que alguna vez, al fin, mostraran interés), dice que lo importante es que la pieza, después de cien años, va a estar finalmente a la vista del público, y que el Malba no es un museo europeo sino de arte latinoamericano.

Si bien los términos de la negociación implican confidencialidad, galeristas y negociadores de arte estiman que el Malba debió pagar una suma superior al millón de dólares por la escultura de Rozo.

En 2029 se cumplirán cien años de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Se espera que el Malba preste la Bachué para que haga parte de la celebración y regrese por unos meses al centro del que fuera el Pabellón de Colombia: a aquella fuente redonda de donde fue retirada para permanecer desaparecida durante 67.

*

Gutiérrez compró hace unos años la Bachué primigenia que le perteneció a Eduardo Santos, y que después fuera del artista Gerardo Aragón (la tiene guardada, y ahora, que ha vendido la grande, quiere poner esta, la pequeña, en un lugar importante: desea verla todo el tiempo). La otra Bachué pequeña –conocida– está, ya lo sabemos, en manos de Christian Padilla, quien asegura que la compró para salvarla, para que volviera al país, pero tiene clarísimo que no tiene ningún interés de quedarse con ella ni de venderla a algún coleccionista privado: lo que sueña, me dice, es que ahora sí una de las Bachués –esa– haga parte de una colección pública colombiana.

Y hay una más. En 2010, para el Salón Nacional de Artistas, Carlos Salas decidió hacer una nueva Bachué, o mejor, una reproducción exacta de la original. Con el permiso –y el espanto– de los Gutiérrez Turbay, puso la original en posición horizontal y le fue sacando moldes (que después llenaría de bronce): terminó teniendo una escultura igualita, idéntica. La llamó Calco.

Imitando la escena de la Exposición del 29, la puso en el centro –de nuevo, siempre en el centro– de una fuente redonda que hay detrás del local que ocupaba la Galería Mundo, en las Torres del Parque. Una tarde, Héctor Buitrago (de Aterciopelados) y sus amigos fueron a cantarle y a rendirle culto.

Después, Salas encaramó la escultura en un carro y la llevó a viajar por Colombia. Repitiendo el mito, la hundió en las lagunas boyacenses y la hizo navegar por los ríos. Hoy Calco, después de haber sido exhibida en Londres, espera en una bodega su regreso a Colombia: a la casa del artista en La Calera, donde, desde un pedestal, mirará a la sabana.

–El efecto de posesión de la Bachué sobre mí es muy evidente. Yo quedé muy obsesionado –dice Salas–. Parece que ella tuviera hongos alucinógenos o un vapor que lo enloquece a uno.

Creo saber de qué habla: no es el único.

ACERCA DEL AUTOR

En 2010, publicó Suicídame. Tú, que deliras, publicada por Laguna Libros, fue su segunda novela.